|

直実の青春時代、 そして敦盛との出会い |

|

|

私たちが暮らすこの北武蔵・熊谷の地には千年 前あたりから、武士団が生まれ、平安時代の初期 には辺境の田舎にしか過ぎなかった武蔵国が、や がて政治の中央・京都からも注目されるほどの力 をつけていきます。中央から派遣された国司がこ こに土着し、荘園・土地を開墾し、事が起これば 鍬を刀に持ち替えて戦いました。平将門の乱や、 奥州征伐に源義家に従って挙兵、その活躍ぶりが 都に伝わると、朝廷はその力を頼みとするように なりました。同時に武蔵武士たちは自信を持ち、 更なる発展にとつながっていったのです。熊谷次 郎直実もそうした時代に生まれ活躍しました。こ の地でも熊谷直実だけが活躍したのではなく、そ の周辺には力を持った武士団が勢力をもっていま した。 「保元物語」にその名前が記録される武蔵武士。 中でも熊谷在の武士は中条新五・新六(中条氏)、 箱田次郎(箱田氏)、成田成綱(成田氏)、別府 次郎(別府氏)、奈良三郎(奈良氏)玉井三郎(玉 井氏)斉藤実盛(妻沼・斉藤氏)等がありました。 この戦いは天皇家とその父・上皇の内紛に平氏と 源氏が関わります。この戦いは天皇家が勝利をお さめます。この時、直実は16才で初陣でした。続 いて3年後の「平治の乱」では、いよいよ平家と 源氏の争いです。この時、源義平に従う十七騎の 一人が直実で19才。戦いは平家が勝ちました。こ の頃より直実の武勇は広く知られるようになるの です。郷里・熊谷に戻り田畑を開墾する日々。す でに平家の領地。叔父の久下氏の代理で京都の大 番役に行かされる直実ですが、その途中で平知盛 に見込まれ叔父直光に無断で仕官先を変えてしま います。この頃から久下氏との溝は深まるばかり でした。 11年の歳月が流れ、頼朝がいよいよ石橋山で挙 兵しました。しかし力及ばず、敗退。逃げる頼朝 を直実はかばい、木の洞をホヤの枝で隠します。 平家方は偵察に来たものの、たまたま鳩が二羽飛 |

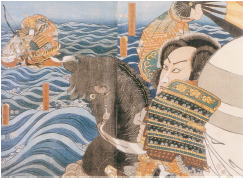

び立ったことで、人はいないと判断し、頼朝は無 事、逃げおおせたのでした。このことから熊谷家 の家紋はホヤに向い鳩になったといわれています。 時代は平家から源氏に移ろうとしていました。 直実42才、数々の功労で頼朝から領地を安堵され、 益々勇んで戦いにのぞんだのです。一方、成長著 しい息子・直家への愛情も深いものがありました。 木曽義仲追討の宇治川の合戦でも体調を壊した直 家をかばい、橋桁を渡る姿が「源平盛衰記」に見 えます。この宇治川の戦いでは同郷の別府太郎の 名前。畠山重忠、岡部忠澄、川越氏も参加してい ました。 そして運命の一の谷の合戦。源範頼に従う者は 玉井助重、中条家長、河原兄弟。義経配下には平 山季重、畠山重忠、岡部忠澄らがいました。戦い が始まり激しい雨のような弓矢攻め。たちまち息 子直家が手に負傷。怪我の処置を終え、先陣から 遅れて浜に出た直実の目に、今、海に馬を乗り入 れようとする武将の姿が映りました。「返させた まえ」と呼びとめると、その武将は臆することな く、くるりと向きを返ると、直実に向かって近づ いてきます。それが運命の人、平敦盛でありまし た。見れば、年恰好はわが子直家と同じ16.7、平 家の身分の高い公達らしくオハグロで鎧兜も美し く立派でした。討ちたくない、逃がそうと思い後 ろを振り返ると、手柄欲しさの武将達が後ろに迫 っています。観念、心を鬼にして討ち取るしかあ りませんでした。まだ温かいその亡骸を調べてみ ると、腰に見事な笛。昨夜、聞こえていたあの笛 の音の主がこの若者だったかと、胸を深くえぐら れる想いの直実でした。大将、義経に許しを乞い、 遺品をその父・平経盛に送ります。そして間もな くその返し状が送られてきました。とになるので す。戦乱の世にあっても敵味方関係なく伝え合う 親子の情、戦争の虚しさ・・・奢るものは久しか らず、盛者、必衰を歌い上げる平家物語の核とも なるお話であります。 |